当我们回望历史长河,1939年的欧洲繁华依旧。当时的柏林犹太银行家们还在为子女规划未来,巴黎的艺术收藏家们仍在为画廊添置新品,阿姆斯特丹的钻石商人们依然在进行着跨洋贸易。没有人能预见,一场彻底改变世界的战争即将来临。

这让我们不禁思考:在和平年代,我们应当如何未雨绸缪?让我们通过对二战期间各种国家的经济、金融市场和投资者命运的分析,总结出一些值得借鉴的智慧。

第一章:战胜国的财富投资

1.1 美国参战历史:从中立到全面参战

美国在二战初期保持着中立的立场。直到罗斯福总统上台之后,才通过“租借法案”向盟国提供物资支持,对于二战进行间接的参与。1941年,美国通过”租借法案”,这使得美国工业生产和股市都经历了一轮显著增长。道琼斯指数从1939年的150点左右上升到1941年底的约210点,涨幅达40%。

然而,1941年12月7日的珍珠港事件彻底改变了美国的战争态度。这个被罗斯福总统称为”将永远活在耻辱中的日子”,促使美国在次日正式对日本宣战,几天后又对德国宣战,最终全面卷入这场世界大战。从金融市场的反应来看,这个转折点极具戏剧性:

- 珍珠港事件后的第一个交易日,道琼斯指数下跌超过3%

- 纽约证券交易所在12月8日-9日短暂停市两天

- 但在重新开市后,市场展现出惊人的韧性

1942-1945年间,美国经济进入了全面战时状态,但由于在战场上的超越世界预期的表现以及全力发动的军工工业:

- 军工生产占GDP的比重从2%跃升至40%

- 失业率从14%降至1.2%

- 工业生产指数上升了300%

- 国民储蓄率达到历史最高的45%

值得注意的是,美国作为远离主战场的战胜国,其金融市场表现出了独特的韧性。根据耶鲁大学的研究,1941-1945年间:

- 美国股市的实际年化收益率达到6.5%

- 公司债券收益率保持在2.8%的稳定水平

- 国债收益率维持在2%以下,展现出避险资产的特征

- 通货膨胀率虽然上升到4.5%,但相比其他参战国仍然相对温和

1.2 华尔街的战时投资:以摩根公司为例

摩根公司作为当时华尔街最具影响力的投资银行,其投资策略具有典型的代表性。根据历史记录,在珍珠港事件后,许多华尔街的资深投资者采取了相似的投资组合策略:

典型的战时资产配置:

- 军工相关企业:35-40%

- 政府战争债券:30-35%

- 黄金:15-20%

- 现金:10-15%这种配置策略在1941-1945年间展现出了显著的效果:

- 名义年化回报率:12-15%

- 扣除通胀后的实际回报率:7-8%

- 投资组合最大回撤:控制在15%以内

这段历史给投资者的启示是深远的。正如摩根公司的合伙人托马斯·拉蒙(Thomas W. Lamont,1870-1948)后来在回忆录中写道:”战争带来的不仅是危机,也创造了机遇。关键在于,你要在和平时期就建立起对各种可能性的认知,并保持足够的灵活性来应对变局。”

2.1 英国的战时历程:从绥靖到抗战

1930年代的英国正处于一个极其复杂的历史时期。第一次世界大战的创伤还未完全愈合,大英帝国就不得不面对来自欧洲大陆的新威胁。

绥靖政策时期(1933-1939)

1933年希特勒上台后,英国政府采取了以绥靖为主的对德政策。当时的首相张伯伦认为,通过外交让步可以避免战争。这一政策背后有其经济考虑:英国当时的财政状况并不允许其进行大规模军事投入。具体表现为:

金融市场状况:

- 政府债务仍维持在GDP的150%以上

- 失业率居高不下,约为12%

- 工业生产仅恢复到一战前的80%水平

- 英镑对美元汇率持续承压

投资者行为:

- 伦敦金融城普遍支持绥靖政策

- 大量资本流向”安全资产”,如政府债券

- 海外投资比重不断上升,特别是对美国的投资

- 黄金需求持续走高

慕尼黑协定与市场反应(1938)

1938年9月,张伯伦签署慕尼黑协定,允许德国吞并捷克斯洛伐克的苏台德地区。这一事件在金融市场引发了正向的反应:

- 伦敦股市出现短暂上涨,道琼斯工业指数上涨4%

- 政府债券收益率下降,反映市场对”和平”的期待

- 英镑汇率小幅走强

战争迫近时期(1939年初至9月)

1939年上半年,市场情绪发生了明显转变。德国吞并捷克斯洛伐克全境后,投资者开始意识到战争可能无法避免。这段时期的市场表现极具启发性:

金融市场反应:

- 伦敦股市波动加剧,交易量显著上升

- 国防相关产业股票表现突出

- 英镑对主要货币贬值压力加大

- 黄金价格创下新高

政府政策调整:

- 国防开支从GDP的3%快速提升到7%

- 开始实施温和的外汇管制措施

- 增加军工企业的政府订单

- 推出”国防债券”进行战争融资

战争爆发初期(1939年9月-1940年5月)

这段时期可以说是英国金融市场最动荡的阶段之一:

市场表现:

- 股市在宣战后立即下跌25%

- 英镑对美元汇率跌破4.5:1的水平

- 政府实施严格的资本管制

- 伦敦黄金市场交易受到限制

1940年是英国最艰难的一年。但同时英国也迎来了新的首相,和美国罗斯福总统私交甚笃的丘吉尔。1940年5月10日,温斯顿·丘吉尔就任英国首相,这一天恰逢德国开始入侵荷比卢三国。丘吉尔执政的第一个月就面临着欧洲大陆最危急的时刻。

“至暗时刻”(1940年5月-1940年9月)

1940年5月-9月这段时期被历史学家称为英国的”至暗时刻”,德国的坦克和闪电战战术对于古老的欧洲产生了巨大的震撼。但从金融市场的表现来看,却出现了一些耐人寻味的现象。

1940年5月26日至6月4日发生的敦刻尔克大撤退是第二次世界大战中一个极具戏剧性的转折点。德军闪电战的成功导致约33万英法联军被困在敦刻尔克海滩。面对这一危机,英国展开了一次前所未有的营救行动。除了皇家海军的军舰外,超过850艘民用船只也加入了这次行动。这些船只包括渔船、游艇、驳船,甚至是泰晤士河上的观光船。参与的英国民众在这次营救中也经历了巨大的牺牲,但这次营救保留了英国陆军的主力。

敦刻尔克撤退期间(5月26日-6月4日):

- 伦敦股市每日波动幅度超过5%

- 政府债券收益率达到战时最高点5.2%

- 英镑对美元一度跌至4.8:1

- 黄金溢价达到官方价格的40%

然而,丘吉尔政府采取了一系列果断措施:

- 任命约翰·梅纳德·凯恩斯为英格兰银行特别顾问

- 实施”现金限额令”,限制个人现金持有

- 在1940年6月,英国政府规定个人现金持有不得超过5英镑(相当于今天的250-300英镑)。企业则根据规模和行业性质有不同的限额,一般在20-100英镑之间。超出限额的现金必须在24小时内存入银行。此举的实施主要是为了防止银行挤兑。需要说明的是,这项政策与当时的配给制度相互配合,当时大多数生活必需品都实行配给。

- 推出”国防票据”,年利率4.5%

- 设立”战时保险基金”,为民间财产提供保障

这些措施在市场上产生了显著效果。当时《金融时报》评论道:”政府的决心似乎比市场的恐慌更有说服力。”

不列颠空战时期(1940年7月-10月)

敦刻尔克之后,伦敦就进入了不列颠空战时期。德国的飞机经常飞跃不列颠海峡,对英国进行空袭,伦敦的城市居民基本都躲避到了防空洞等地下设施中。这是考验英国金融体系韧性的关键时期。即使在伦敦遭受轰炸期间,金融市场也从未完全停止运作:

- 伦敦证券交易所采用分散交易制度

- 设立多个备用交易场所

- 建立临时清算系统

- 允许电话委托交易

美国租借法案时期(1941-1943)

1941年3月美国租借法案的通过标志着英国战时经济的重要转折。在1941年3月11日,美国国会通过了这项正式名称为《促进美利坚合众国防卫法案》的重要法案。这个法案本质上是美国为英国及其盟友提供军事和经济援助的创新性金融解决方案。当时英国的财政状况已经十分危急。经过18个月的战争,英国的黄金和美元储备几乎耗尽,已经难以继续用现金购买美国的军事物资。丘吉尔在1940年12月写给罗斯福的信中坦言:”我们已经到了付不起钱的时候了。” 租借法案巧妙地规避了美国《中立法案》的限制。法案规定美国可以”出租”或”借出”军事物资给其认为对美国防务至关重要的国家。在此之后,金融市场开始发生了巧妙的变化:

- 伦敦股市开始稳步上涨

- 英镑对美元汇率在4.03:1处企稳

- 政府债券收益率降至3%以下

- 工业股票估值开始修复

- 黄金市场功能部分恢复

转折至胜利(1943-1945)

随着战争形势好转,英国金融市场也进入了新阶段:

- 工业股票指数累计上涨187%

- 房地产价格开始回升

- 基础设施重建股票表现突出

正是在这样的历史背景下,我们才能更好地理解接下来要讲述的英国投资者的具体案例。他们面对的是一个充满不确定性,但制度仍在运转、市场仍然开放的环境。这种独特的历史条件,为我们理解战时资产保护提供了宝贵的启示。

2.2 英国启示:金融市场的惊人有效性

在英国的经历中我们并没有找到具体的投资案例。但英国的金融市场所展现出来的韧性使我们感叹人的意志和智慧的伟大。我们考虑当时的极端环境:伦敦正遭受着空前的轰炸,金融城多次成为德军空袭的目标,许多建筑物被摧毁。然而,伦敦证券交易所始终没有完全停止运作;战争时期常见的银行挤兑、黑市交易、通货膨胀失控等行为,也被巧妙的制度安排所消解。正如凯恩斯所说:”市场可以在恐惧中运行,但不会在绝望中运行。”

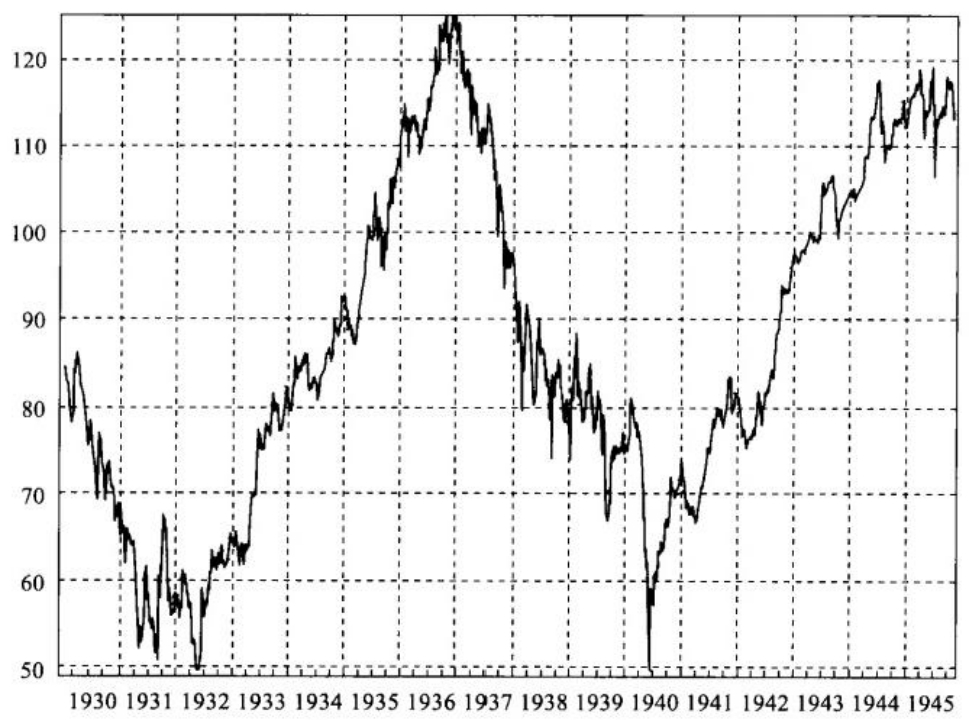

另外是,英国股市展现出的对于战争趋势的惊人预测作用。下图是伦敦股市当时的运行趋势图,可以看到,英国股市的最低点就是敦刻尔克时期。1933~1939年的绥靖时期,特别是后期,英国股市则是一路下跌。

2000年瑞士学者Bruno Frey发表了对二次大战前后1928-1948年在瑞士交易的五个国家(德国、奥地利、法国、比利时和瑞士)的政府债券价格变动的研究(History as Reflected in Capital Markets: The Case of World War II,The Journal of Economic History,Jun. 2000),也显示出1935年3月德国恢复义务兵役制以后,在瑞士交易的各国债券均开始对战争风险进行反应。对比之下,历史书上界定二战发生的时间点是1939年9月,德国入侵波兰之时。

以上现象给我们的启示是:可能金融市场远比我们想象的有效,真正的战争风险在金融市场中的反馈可能在大规模战争真正发生之前已经走过了大部分的路程。

第二章:战败国的惨痛教训

1.1 德国的战争进程与经济政策(1933-1945)

当希特勒在1933年掌权时,德国刚刚经历了魏玛共和国时期的恶性通货膨胀和大萧条的双重打击。纳粹政权通过一系列激进的经济政策,在短短几年内创造了一个”经济奇迹”。失业率从1933年的30%骤降至1936年的不到10%,工业生产快速恢复,这些令人瞩目的成就让许多德国人暂时忘记了这种繁荣背后潜藏的巨大风险。国民经济重整期间,德国采取了一系列激进的经济政策:德国马克采用严格的汇率管制,对外贸易实行清算协定制度;私人投资被严格管控;银行业开始”去犹太化”进程,外汇管制日益严格。

随着1936年《四年计划》的实施,德国经济开始了全面军事化转型。当时的经济部长施阿赫特曾警告希特勒,这种转型可能导致经济崩溃,但他的警告换来的是自己的被免职。继任者戈林采取了更为激进的政策,将军费开支在政府支出中的比重从15%迅速提升至61%工业生产向军工倾斜,消费品生产缩减,通货膨胀压力开始累积。

在这种军事化转型中,纳粹政权开发了一个独特的金融控制机制——“强制性投资指导”。这个表面上看起来相对温和的政策,实际上是一个精心设计的资本控制系统。政府要求私人投资者将至少40%的资金投向指定的国防工业项目,30%用于购买政府债券,剩余资金虽然名义上可以自由支配,但实际上也需要获得政府批准。那些遵守”指导”的投资者会获得税收优惠和原材料配额等奖励,而不遵守者则可能面临各种惩罚性措施。

这种投资指导体系成为纳粹政权控制私人资本的重要工具。一位当时的德国银行家后来这样描述:”起初这些措施看起来只是一种行政建议,但很快就演变成了不容违抗的命令。等到人们意识到这种’指导’实际上是一种变相的资产冻结时,想要将资金转移出去已经为时已晚。”

当德国在1939年9月入侵波兰,正式开启了第二次世界大战后,其经济进入了一个虚假繁荣的阶段。通过掠夺被占领国家的资源和使用强制劳动力,德国一度维持了令人印象深刻的经济数据:GDP年增长率达到8%,工业生产指数上升45%,失业率降至历史最低。然而,这种繁荣建立在完全不可持续的基础之上:配给制度全面实施、黑市开始蔓延,真实通货膨胀率被人为压制。

到1941年,特别是在斯大林格勒战役失利后,德国经济的根本性问题开始显现。通货膨胀压力无法控制,工业生产开始下滑,配给制度不断收紧。到1944-1945年,德国经济完全崩溃,通货膨胀率超过2000%,工业生产跌至战前的30%,金融体系实质性瘫痪,物物交换成为主要的交易方式。

1.2德国:渐进式的财富摧毁过程

纳粹德国建立了一个复杂而系统的财产掠夺体制,尤其针对犹太人和需要离境的人员。从书中的记载来看,这个过程分为几个阶段:

1. 初期的”合法化”剥夺(1933-1938)

最初的剥夺以”合法”的形式展开。例如,对于想要离开德国的人,政府设置了多重障碍:

- 对外汇兑换征收78%的税款

- 只有前往巴勒斯坦才能免除这项税收

- 要求详细申报所有财产

- 限制携带的现金和贵重物品数量

2. 系统性掠夺时期(1938-1942)

以沃尔伯格家族的案例为例,这个德国最著名的银行家族在1938年被迫出售银行时经历了层层盘剥:

- 银行账面价值:1160万马克

- 被迫接受的售价:340万马克

- 缴纳”帝国资金转移税”:85万马克

- 缴纳印花税:100万马克

- 最后所得:155万马克

- 再缴纳90%的外汇税后

- 最终只能带走15.5万马克

这意味着他们实际上只能带走原有资产的1.3%左右。

3. “雅利安化”运动

1937年开始的”雅利安化”运动更是赤裸裸的掠夺。书中记载:

- 强制要求犹太人以半价出售企业

- 如果拒绝配合则威胁送往集中营

- 买家通常是纳粹党员或同情者

- 即使同意出售,获得的资金也难以带出德国

纳粹政权对犹太人财富的掠夺是一个精心设计的多层次系统。通过金融机构管制、苛刻的税收政策和严格的资产管控,他们编织了一张几乎无法逃脱的经济罗网。

1. 金融机构管制

- 要求银行上报所有保险箱内容

- 冻结犹太人的银行账户

- 限制提取现金的数量

- 禁止购买外汇和贵金属

2. 税收掠夺

书中详细列举了离境者必须缴纳的各种税收:

- 财产转移税

- 逃亡税

- 社会均衡税

- 帝国外汇税

这些税收叠加后实际上达到了90%-95%的总税率。

3. 财产变现的困境

即使同意变卖财产,当事人也面临严重的困境:

- 买方市场导致严重压价

- 变现后的资金难以带出

- 海外资产必须申报并上缴

- 贵重物品被强制”收购”

总体来看,从德国案例中,我们能学到的是一种渐进式的、制度化的财富剥夺所能使用的手段的方方面面。另一点是:无论是战胜或是战败,参战国都面临着巨大的通货膨胀的压力。

另外的一个启示是:当制度开始向不利于某个群体的方向发展时,提前采取预防措施比事后挽救要有效得多。对于很多的德国犹太家族来说,由于犹太人在德国上流社会中已经有几百年的经营历史,很多人把自己真诚地当做德国人来看待,并没有意识到危险的逐步进逼。比如布雷克劳德家族,这个曾任俾斯麦的财政顾问的德国最有实力的投资银行家族:最开始,由于他们在德国经济中的重要地位,纳粹政权对他们采取了相对温和的态度;1934年的《银行业改革法》要求银行详细报告所有客户的资产状况,尤其是犹太客户的信息时,一些家族成员已经预感到风险,开始谨慎地将部分资产转移到瑞士。在后来的历史里,家族中那些设法提前将部分资产转移到瑞士的成员相对幸运,但大多数家族成员在“雅利安化”运动中失去了几乎全部的财富。同样的案例也发生在法国犹太人里,那些在维希政府早期,通过贿赂政府获得逃往西班牙资格的犹太人,是相对幸运的,也可能保留住了大部分的财富;后期的犹太人则面临着巨额的离境税和极为逼仄的生存空间。

2 日本:战败国的战后重组

对于日本的战时经济,我们不多加论述。日本的战时经济和德国有跟多相似之处,比如外汇管制、储蓄引导向军工业、都面临通货膨胀等;但仔细观察,其实施方式却大不相同:德国的做法给人一种”法制”的表象,而日本的政策则是行政命令式的。比如投资上,德国通过精心设计的”强制性投资指导”政策,以看似市场化的方式引导私人资本流向军工产业,保留了一定的经济灵活性;而日本则采取了更为直接的方式,将财阀直接纳入政府管控,几乎完全取消了企业的自主权。金融政策方面,德国通过设计复杂的税收体系和投资管制来调动资源,而日本则采取了更直接的方式,如强制储蓄和债券认购。

另外需要提及的是战败国1939-1945的统计数据所揭示的战败国的资产损失的残酷性。

德国:

- 股票实际收益率:-88%

- 债券完全归零

- 通货膨胀率超过2000%

日本:

- 股票实际收益率:-95%

- 企业资产国有化率:78%

- 个人财富平均损失:65%在战胜国、战败国、中立国三者之间,资产保值的顺序如果考虑入实际的通货膨胀,平均来说的顺序应该是:中立国 > 战胜国 > 战败国 。举例来说,在二战期间收益最高的股票市场是瑞典。达里奥在最近一期的访谈中,也说了自己对于寻找未来世界冲突中的中立国进行的倾向,原因是因为即使是战胜国,也需要面临剧烈的通货膨胀。

日本战后的土地改革和股权改革

日本对于我们的启示主要是其作为战败国在被美国接管之后,美国采取的政策对于日本本土财阀的影响。

众所周知,财阀在战前的日本经济中扮演着核心角色。三井、三菱、住友和安田这四大财阀控制着日本约70%的工业和金融资产。它们不仅是经济实体,更是维系日本军国主义体制的重要支柱。财阀不仅控制着工商业,在农村地区也拥有大量土地。到1945年,日本约45%的耕地都掌握在地主手中,其中相当一部分属于与财阀有关的大地主。

战后,美国接管了日本,土地改革和财阀解体同时展开。土地改革的核心是强制地主出售土地,而且是以极低的价格。具体来说,不在当地居住的地主必须出售全部土地,在当地居住的地主则只能保留一公顷的土地。这些土地由政府收购后,以极低的价格转售给耕种它的农民,而且规定接手的农民必须亲自耕种土地。

与此同时,财阀的股权重组工作也在进行。1945年11月,盟军总部发布了”制限公司解散令”,要求解散财阀的控股公司。随后,在1946年成立了持株整理委员会,负责接收和重新分配财阀家族的股份。所有财阀家族成员必须向委员会申报其持有的所有公司股份;然后,这些股份被强制收购,由委员会重新分配给公众。为了确保这种再分配的效果,还制定了严格的规则:任何个人或家族不得持有某一公司超过1%的股份。这个规定直接打破了财阀家族对企业的控制。到1950年底,持株整理委员会已经将约42%的前财阀企业股份转让给了公众。

美国在日本实施的土地改革,也使得日本成为二战财富启示录全书中唯一一个持有土地无法保值的案例。

值得一提的是,随着冷战局势的发展,美国开始担心过度的分散化改革可能削弱日本的经济实力,不利于其在东亚的战略布局。因此,从1948年开始,改革的力度开始减弱。一些原财阀企业找到了新的方式重新建立联系,形成了后来的”系列”企业集团,如现在的三菱集团包括三菱商事、三菱重工、三菱电机等知名企业。财阀解体政策的执行也并非如表面上那样彻底。虽然在形式上解散了财阀的控股公司结构,但许多核心的经济利益和人际网络依然保留了下来。到了1950年代,当这些企业以”企业集团”的形式重新联合时,很多都是沿着原有的财阀关系网重组的。

第三章:被占领国的历史案例

法国:绥靖的维希政府

法国在1940年的迅速战败不仅带来了军事灾难,更导致了复杂的政治经济局面。随着德军占领法国北部和大西洋沿岸地区,法国实际上被分割成了两个经济区:由维希政府控制的南部”自由区”和德军直接统治的北部”占领区”。

维希政府时期的经济政策展现出明显的矛盾性。一方面,维希政府试图保持某种程度的经济自主权;另一方面,它不得不服从德国的经济需求。维希政府实际上需要向德国输出大量的农产品和劳动力,以至于在战争后期法国陷入了居民无法饱腹的情形之中。更严重的问题是,根据1940年的停战协定,法国每天要向德国支付4亿法郎的占领费用。这个数字后来增加到了每天7亿法郎。为了支付这笔巨额费用,维希政府不得不大量印发货币,导致严重的通货膨胀。

在这种情况下,1940年5月-6月:

- 法国股市暴跌30%

- 法郎对美元汇率跌去40%

- 黄金外流严重

1940-1944年间:

- 股市表面上涨3倍,但实际购买力持续下跌

- 通货膨胀到1944年达到60%

- 黑市成为主要经济形式。

可以说,法国的案例主要展示的是一个被占领国所处的普遍困境:资源被掠夺,汇率、关税等国家经济主权的核心要素被剥夺,而且通常伴随着长期的战争赔款。中国也类似:1901年签订的《辛丑条约》要求清政府赔款4.5亿两白银,分39年付清,年息4厘。这个数额相当于当时清政府年收入的数倍。就像维希法国必须支付巨额占领费用一样,这种沉重的赔款负担和长期盘剥,转化成为对居民生产的竭泽而渔和货币超发导致的通货膨胀,对国家经济和社会结构造成了致命打击。

法国的财富保值经验

书中也讲到了在法国和荷兰这样的当时的被占领国里的财富保值经验。现金和债券在被占领国的价值基本归零,城市房产由于战乱破坏也大幅贬值。书中认为法国的最成功的财富保存案例是在乡村拥有土地,以低调的葡萄园种植主的形象存在的富人们。土地和农场在战时的保值率极高,在战时能满足基本生存需求,战后能极快完成价值修复,是最好的财富保存形式。

同时书中还讨论了黄金和艺术品的战时实际经验。我们将在下一篇中进行陈述。

结论:面对不确定性的普适原则

很难预测我们自己的国家在未来可能的冲突中会处于什么位置。从三类不同国家的经验来说,战争时期对于战胜、战败、被占领国家而言,基本都要面对的困局是:通货膨胀、黑市、资产申报(以及随之而来的资产征用)。

从普遍的经验来说,我们从这些例子中学到的是:

- 永远保持资产的多样化配置,包括金融资产和实物资产,不要忽视实物资产的作用

根据耶鲁大学管理学院的威廉·戈兹曼和加州大学的菲利普·乔里昂的研究《全球股市100年》显示,二战期间全球股市里:

- 仅有5个国家(美国、加拿大、英国、新西兰和瑞典)的股市从未中断交易

- 9个国家中断交易超过6个月

- 7个国家因战争关闭股市数年

- 11个国家的股市永久关闭,成为”死市”

- 生产性实物资产(特别是农场)的实用性和保值能力极高

- 不管在战胜国还是战败国,股票都是好于债券的一类投资

- 建立跨境资产网络

- 保持低调的生活方式

- 建立可靠的社会关系网络

© 2025 家族财富管理(作者: 林田田),原创内容保留所有权利。